Voigt und Kaiser, gegründet 1846, später VEB Feinwäsche, jetzt Nahversorgungszentrum

Die Gründung der Firma Moritz Voigt erfolgte schon 1846 in der späteren Unteren Hauptstraße 18 durch Carl August Moritz Voigt, geb. am 23. Mai 1823, als Sohn des (Strumpfwirker)-Stuhlbauer Gottlob Friedrich Voigt in Hartmannsdorf.

Die Firma war die erste ihrer Art in Hartmannsdorf und sollte zu einer Weltfirma mit Handelsvertretungen in Europa, Amerika und Australien aufsteigen. Moritz Voigt ist schon 1850 in der Hartmannsdorfer Strumpfwirker-Innung als Meister eingetragen worden.

Die Fabrikation der Stoffhandschuhe bewegte sich zunächst in denkbar einfachsten Formen, geliefert wurde an Chemnitzer Großhandelshäuser.

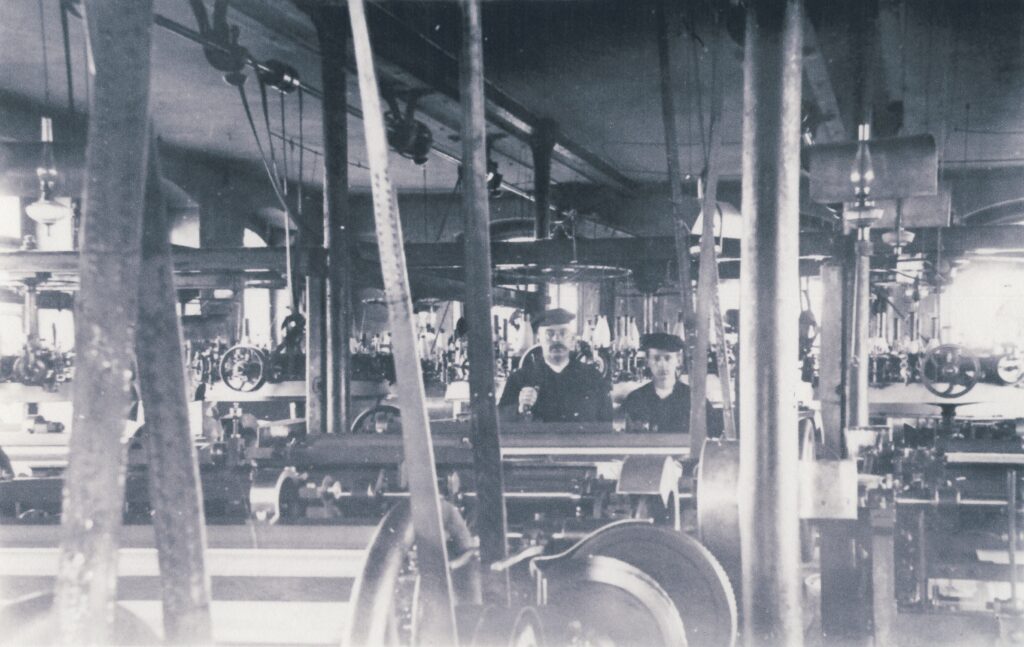

Auf Grund erster Erfolge konnte Moritz Voigt 1867 das Haus-und Fabrikgrundstück Leipziger Straße 23/24 erwerben und die Produktion dorthin verlegen. Die alten Kettenstühle mit Holzgestell und Handbetrieb mussten besseren „eisernen“ Kettenstühlen Platz machen, zahlreiche Nähmaschinen wurden aufgestellt, ein Gasmotor ersetzte Menschenkraft.

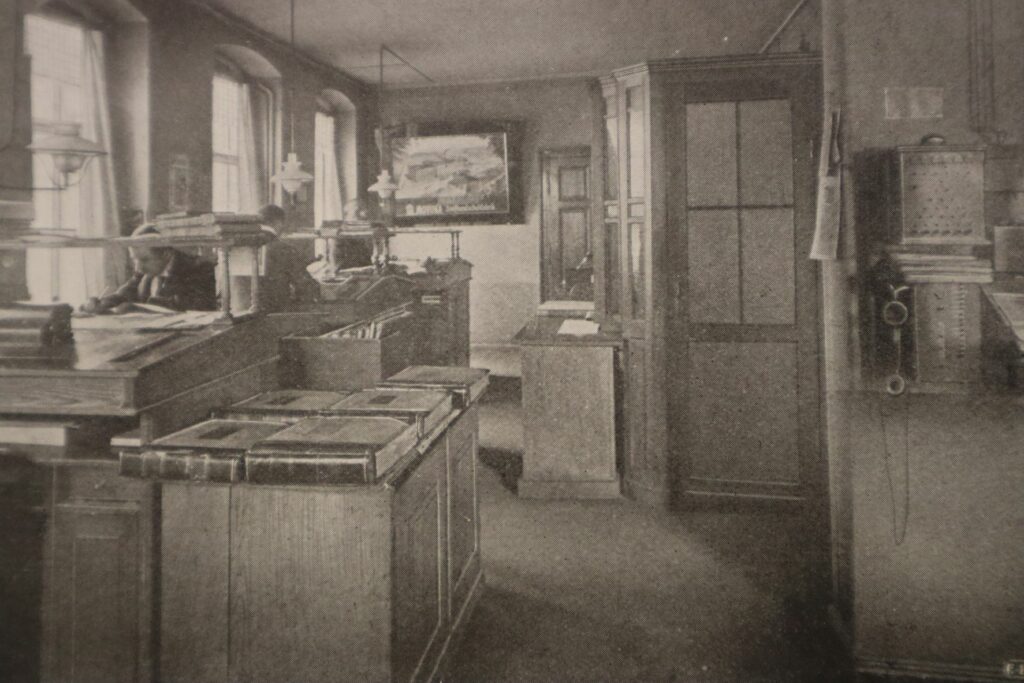

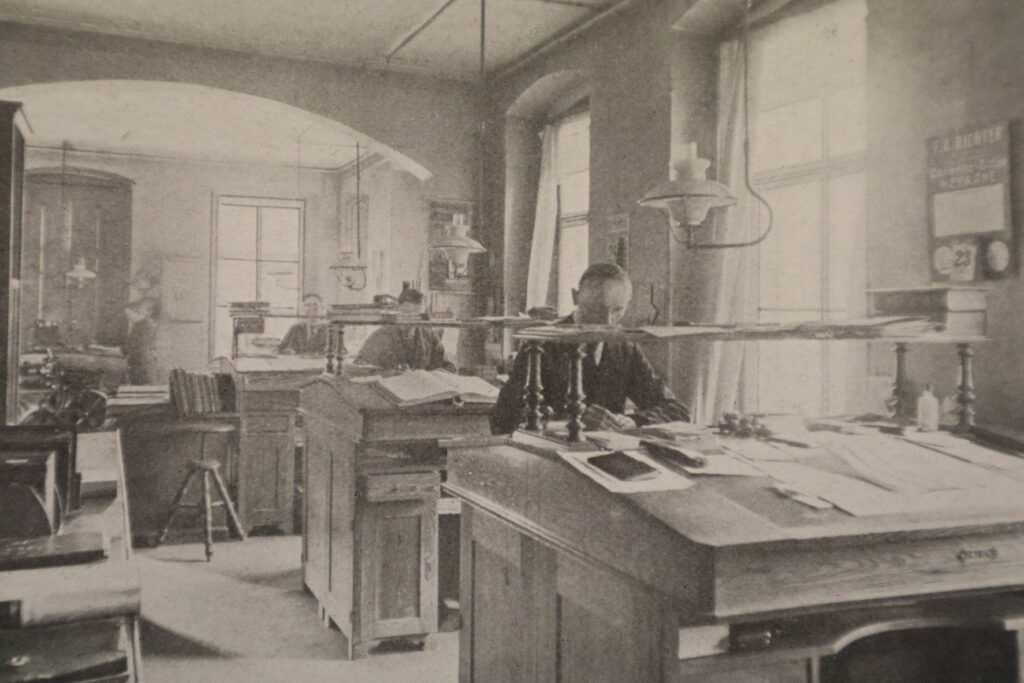

1884 trat der Schwager des Inhabers, Curt Kaiser, ein weltorientierter Kaufmann mit wertvollen Kenntnissen und Erfahrungen in das Unternehmen ein, neuer Firmenname: Moritz Voigt & Kaiser.

Mit großem Weitblick setzte sich der neue Mitinhaber für das Exportgeschäft nach England ein. Die Produktion nahm einen ungeahnten Aufschwung und das Unternehmen rückte in die erste Reihe der Stoffhandschuhhersteller. Aus gesundheitlichen Gründen musste Kaiser seine erfolgreiche Tätigkeit schon 1894 einstellen, an seine Stelle trat Osiander Voigt, geb.am 15.12.1870, ältester Sohn von Moritz Voigt. Auf Grund längerer Tätigkeit in London und Paris sowie im väterlichen Geschäft konnte er die Ziele des Unternehmens in vollem Umfang weiterverfolgen, ab 1896 als neuer Inhaber die Gesamtleitung des Unternehmens übernehmen.

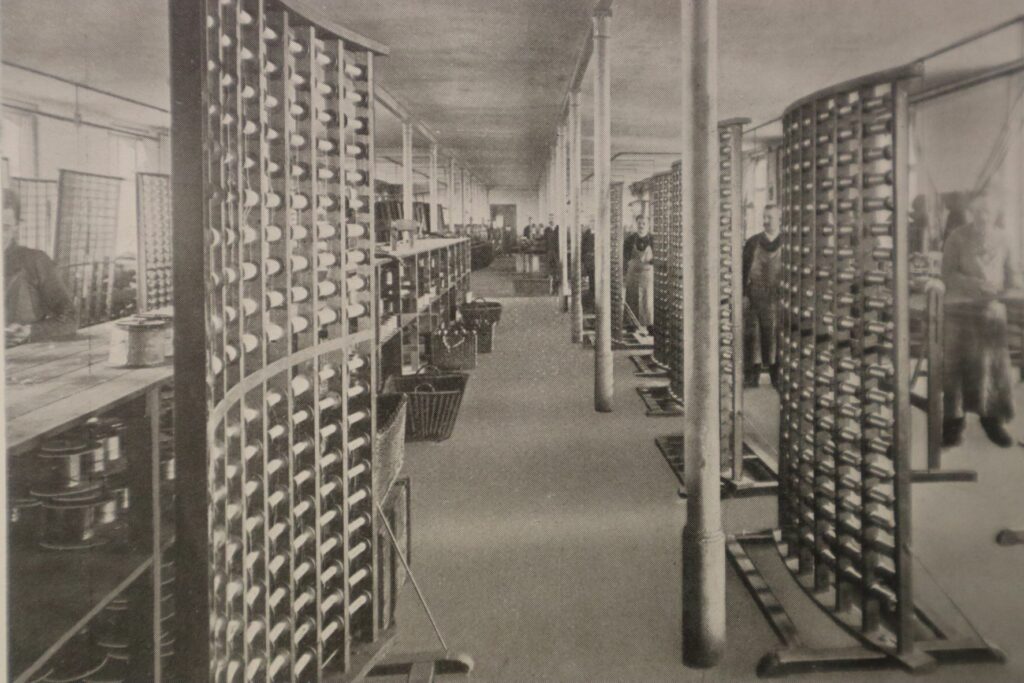

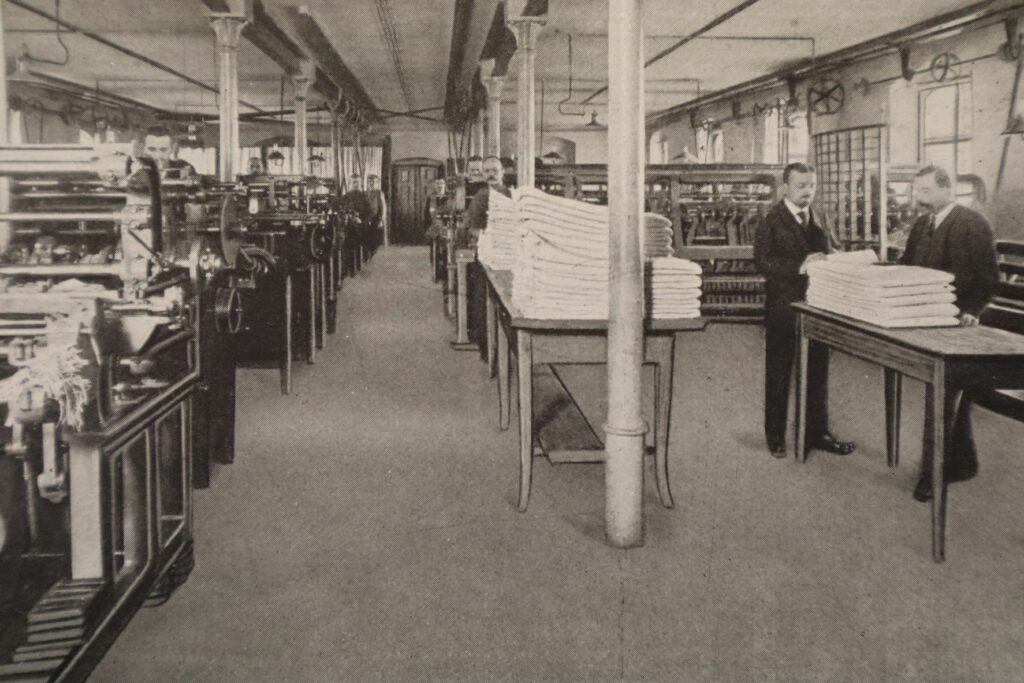

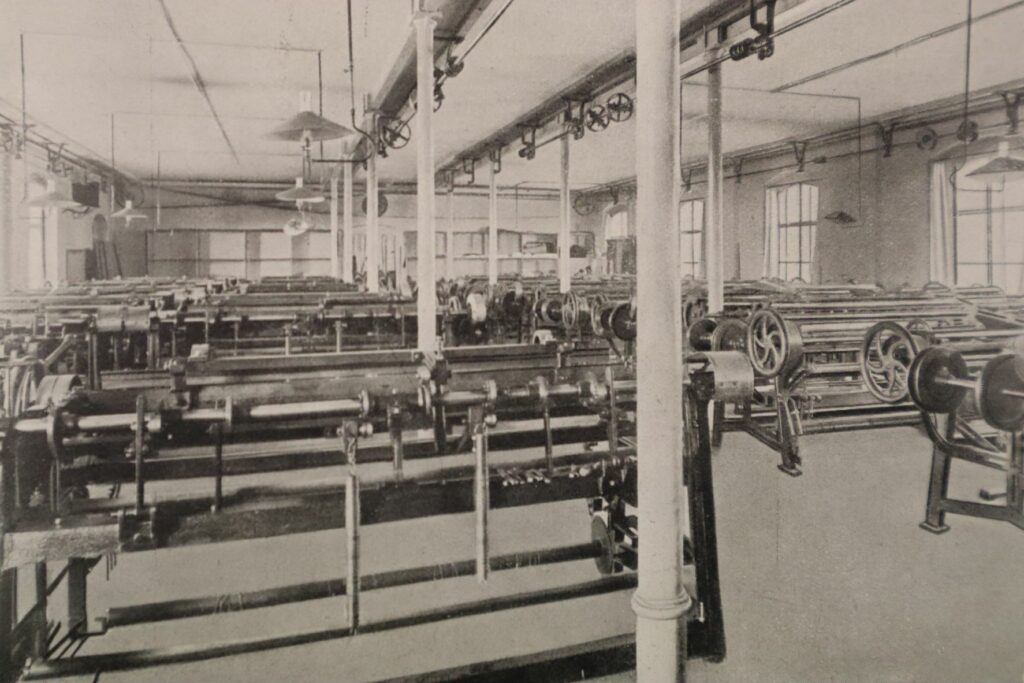

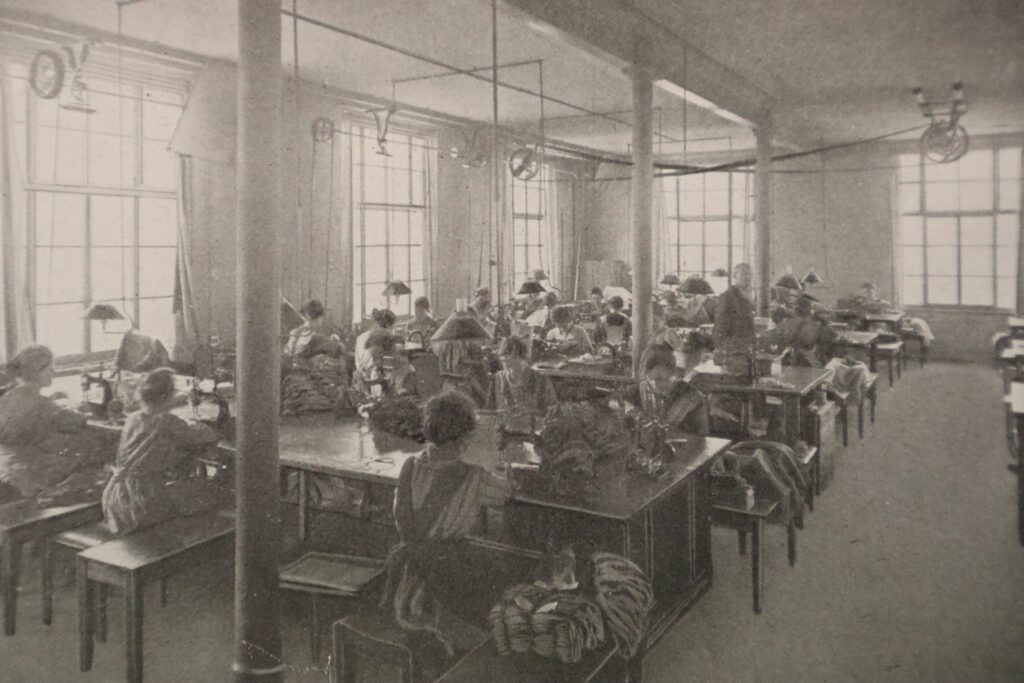

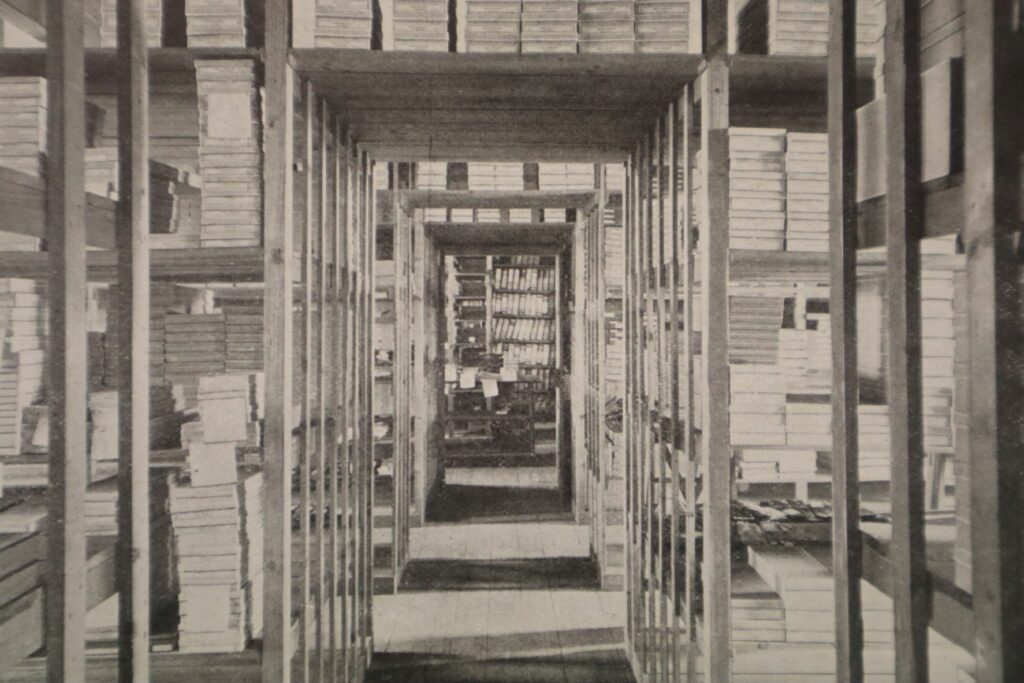

Nach dem Fabrikneubau 1905 und 1907 erfolgte die Anschaffung modernster Einrichtungen und Maschinen, die Zahl der Arbeitskräfte stieg auf 300 in der Fabrik und auf 600 in der Heimarbeit.

Die Herstellung der Handschuhe erfolgt mit Seiden und Kunstseiden, Woll- und Baumwollgarnen über die Spulerei, die Schererei, die Wirkerei, die Stoffe gelangen anschließend in die Färberei, dann zum Zuschnitt und die Konfektion (Näherei), für ein glattes Aussehen sorgte schließlich die Formerei, die fertigen Handschuhe wurden dann zu 6 Paaren gebündelt und verpackt.

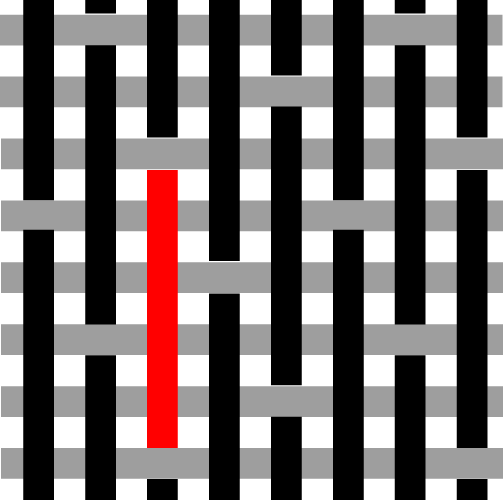

Exkurs: Fangkettenstuhl

Fangkettenstuhl (auch Raschelmaschine genannt) ist ein Kettenwirkstuhl mit zwei einander gegenüberstehenden Nadelreihen zur Herstellung von Rechts- und Rechtskettenwaren. In Verbindung mit einer Jacquardvorrichtung kann eine sehr große Zahl von Mustern gewirkt werden.

Ein Hersteller von Fangkettenstühlen war z.B. die Firma Emil Wirth Wirkmaschinen in Hartmannsdorf.

(Quelle: Wikipedia und Emil Wirth)

Die Fabrikate unter dem Namen „Movoka2″ waren Handschuhe in bester Qualität, Milanesestoffe für die Konfektion und Milanesehandschuhe in Seide, Flor und Garn. Die Abnehmer waren meist der Großhandel und Warenhäuser in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Australien.

Exkurs: Milanese

Milanese (auch: Milanaise) ist eine maschenfeste Kettenwirkware mit einer deutlich erkennbaren Maschendiagonale, ein gegenlegiger Rechts/Links-Atlas ohne Umkehrreihe.

Der Bindungsrapport der Atlasbindung ist mindestens fünfbindig, also fünf Kettfäden und fünf Schussfäden im Rapport. Das Charakteristische ist, dass sich die Bindepunkte weder diagonal noch horizontal oder vertikal berühren, weil die nächste Fadenverkreuzung erst zwei oder mehr Kett- und Schussfäden entfernt liegt und deshalb alle Fäden verhältnismäßig lang flottieren,

sich zusammenschieben können und die Bindepunkte fast ganz verdecken. Es entsteht dadurch eine gleichmäßige und glatte Warenfläche. Gewebe in Atlasgrundbindungen können in höheren Kett- und Schussdichten als solche die in Leinwand- und Köperbindung gewebt werden. Je nachdem, ob auf der rechten Warenseite mehr Kett- oder Schussfäden zu sehen sind, spricht man von Kett- oder Schussatlas. Die Atlasbindung ist eine ungleichseitige Bindung.

Das Produkt ist elastischer als andere Kettenwirkwaren, seine wirtschaftliche Bedeutung wurde 1997 als rückläufig bezeichnet. (Quelle: Wikipedia)

1914 wurde gegenüber der Fabrik das heute noch stehende Verwaltungsgebäude errichtet, im Hof sind die Initialen der Firmengründer mit „Movoka“ verewigt.

Niedergang und Erfolg

Der Ausbruch des unheilvollen ersten Weltkrieges brachte die Handschuhindustrie einen ungeheuren wirtschaftlichen Schaden. Die Einfuhr von Seiden, Woll- und Baumwollgarnen unterblieb, während die Ausfuhr der Erzeugnisse durch Regierungsmaßnahmen verhindert wurde.

Entlassungen bis auf 40 Personen und 100 Heimarbeiter waren die Folgen . Mühsam und on ganz geringen Umfang konnte 1918/1919 die Produktion aufrecht erhalten werden, hilfreich waren dabei die guten Geschäftsbeziehungen aus der Vorkriegszeit.

Trotz Rezession wurde 1922 ein neuer Fabrikbau errichtet, aber die Zeiten der umfangreichen Handschuhexporte war vorbei. Die Weltwirtschaftskrise von 1928 bis 1932 tat ein Übriges und machte alle Hoffnungen zunichte. Die Produktion erreichte neue Tiefststände.

Erst durch die Umstellung der Fertigung auf Damen-Unterwäsche, die ständig an die wechselnden Modetrends in der Damenoberbekleidung angepasst werden mussten, gab es wieder neue, lukrative Aufträge.

Doch neues Unheil kündigte sich mit Hitler und seinen Wahnvorstellungen, Europa bzw., die ganze Welt zu unterwerfen, an. Gleich zu Beginn des 2. Weltkrieges war ein merklicher Produktionsrückgang zu verzeichnen. Dazu kam 1940 die Anordnung des Nazistaates, zwangsweise die Hälfte der Produktionsräume den aus Kriegsgründen ausgelagerten „Schneiderwerken GmbH Saarbrücken „ für ihre Rüstungsaufträge zur Verfügung stellen.

Nach Kriegsende fiel dieser kriegswichtige Betrieb den sowjetischen Demontage- und Reparationsforderungen zum Opfer und war damit „entsorgt“, Moritz Voigt & Kaiser war bei der ersten Verstaatlichungswelle 1946 noch nicht betroffen.

Der Umgang der Besatzungsmacht und der SED mit den ehemaligen Besitzern von verstaatlichten Betrieben veranlassten den letzten Besitzer, mit seiner Familie Hartmannsdorf in Richtung Westzone zu verlassen. Der Betrieb kam in Treuhandverwaltung und wurde im Januar 1952 dem „Hartmannsdorfer Textilwerk“ (ehemals Recenia) durch die Vereinigung Volkseigener Betriebe.(VVB) zugeordnet.

Mit einer Neuordnung der Produktionsabläufe wurden nun wieder alle Arbeitssäle für die Herstellung textiler Erzeugnisse erschlossen. Mit noch brauchbarer Technik aus den ehemaligen Betrieben Geisler/Schulstraße und Rümmler Friedrichstraße firmierte der Betrieb nun parteikonform unter den Namen eines der Toten des Receniastreiks von 1930: VEB Feinwäsche „Bruno Freitag“ Hartmannsdorf/bei Karl-Marx-Stadt.

Mit hoher Nähkapazität und entsprechenden Beschäftigungszahlen wurden vorwiegend Damen und Herrenunterwäsche, Damennachtwäsche und –unterkleider hergestellt. Trotz Mangelwirtschaft, schwieriger Materialbeschaffung und unzureichender Technik konnten sich viele Erzeugnisse der Hartmannsdorfer Textilbranche am Markt behaupten.

Der Gewinn musste an den Staat abgeführt werden, es durften keine Rücklagen gebildet werden, die Bausubstanz war sichtbar dem Verschleiß preisgegeben. In sogenannten Partnerschaftsverträgen mussten die Betriebe ihre Kapazitäten für Versorgung, Reparaturen und Werterhaltungsmaßnehmen, Pflege von öffentlichen Grünanlagen Ernteeinsätzen und nicht zuletzt der politischen Propaganda zur Verfügung stellen.

Exkurs: Der Speisesaal und seine vielfältige Nutzung

Legendär dabei nach Erzählungen von Zeitzeugen soll dabei aber die Nutzung des Speisesaals der Feinwäsche für Tanzverstaltungen gleich nach der Demonstration am 1.Mai gewesen sein, ebenso fanden dort alljährlich im Herbst Skatturniere statt. Der Speisesaal wurde auch für viele Jugendweihen genutzt.

Ferner gab es in der Feinwäsche einen Chor.

Die Bildung von Großkombinaten, wie z. B. die Eingliederung der Feinwäsche-Betriebe in das Textilkombinat VEB Feinwäsche „Bruno Freitag“ Limbach-Oberfrohna mit nahezu 4000 Beschäftigten war der vergebliche Versuch, die durch staatliche Fehlplanung entstandene Misswirtschaft noch zu retten.

Hartmannsdorf verlor bis 1992 ca. 2000 Arbeitsplätze, darunter den bis dahin größten Betrieb, die Feinwäsche. Trotz intensiver Suche fand sich kein Investor für den maroden, großen Betriebskomplex, so dass der Abriss unausweichlich war und 2002 mit 75 % Fördermitteln erfolgte.

Der Abriss erfolgte 2002

Derzeitige Nutzung als Nahversorgungsareal mit Discounter Penny, Bäckerei Liebig, Fleischerei Gretenkord und Beethoven Apotheke.